Description

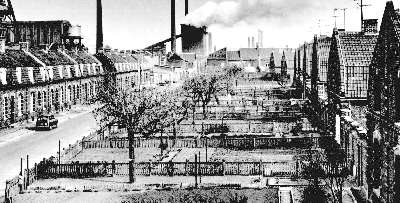

29/04/2015 00:56La révolution industrielle du XX° siècle entraîne la concentration de populations venues travailler dans les usines. Ces nombreux ouvriers sont logés par leurs patrons afin qu'ils soient à proximité de leur lieu de travail.

Certains capitaines d’industrie mènent en effet une politique « paternaliste » envers leur main-d’œuvre. Il s’agit de prendre en charge chaque instant de la vie de l’ouvrier, pour assurer son bien-être, mais aussi pour mieux le contrôler.